Дмитрий Волчек

Опубликовано на сайте Радио Свобода 05 Июня 2019 года

“Я Вас любила и люблю, Иосиф Виссарионович. И я не верю, что Вы допустите, чтобы я погибла в расцвете моей молодости так трагично и бессмысленно от голодной смерти”, – писала в декабре 1932 года комсомолка, ученица 8-го класса, дочь красного партизана из Харьковской области. Но Сталин допустил смерть и этой школьницы, и миллионов других граждан СССР от голода. Более того, он сам этот голод и организовал.

Сколько жизней унес Голодомор? Демограф Александр Бабенышев (р.1938) искал ответ на этот вопрос почти 40 лет. В советские времена его работы распространялись в самиздате и публиковались на Западе под псевдонимом Сергей Максудов. Этот псевдоним стоит и на обложке вышедшей в 2019 году в Москве монографии "Победа над деревней: Демографические потери коллективизации". Книга – итог многолетней работы Александра Бабенышева, изучавшего свидетельства жителей СССР и документы – в частности, архив Смоленского областного комитета ВКП(б), захваченный немецкими войсками и вывезенный в Германию, а после окончания войны попавший в США.

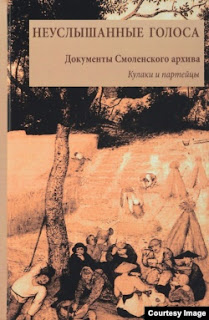

Участник диссидентского движения, друг академика Сахарова Александр Бабенышев в 1981 году эмигрировал из СССР. В Бостоне он стал участником проекта "Голодомор" украинского института Гарварда. В 1987 году в знаменитом издательстве "Ардис" вышел сборник "Неуслышанные голоса. Кулаки и партейцы", подготовленный им по материалам Смоленского архива.

В новой книге – "Победа над деревней" оцениваются размеры потерь от раскулачивания, депортации и голода. Точное число погибших до сих пор неизвестно. Александр Бабенышев оценивает прямые и косвенные потери в 10 миллионов человек. Он приходит к выводу, что коллективизация стала второй гражданской войной – войной бедных против зажиточных, города против деревни, государства против сельского жителя. Крестьянство, кормившее страну, было поставлено перед выбором: голодная смерть или полное подчинение распоряжениям властей. Осознав, что сопротивление ведет к неминуемой гибели, сельский житель сдался.

Результатом этой войны стала и небывалая мутация – окончательное формирование советского человека, "человека пассивного, готового к выполнению абсурдных распоряжений начальства; этот человек боялся неожиданностей, не любил свой труд, по возможности не соблюдал законы, считал воровство единственно возможной формой перераспределения собственности и был полностью лишен самоуважения. На собственной шкуре крестьянин понял, что доверять нельзя никому, что человек человеку враг: он может отнять последнюю корову и последнюю краюху хлеба", – пишет Борис Грозовский в рецензии на "Победу над деревней". "Крестьянину предложено было отказаться от милосердия и вообще любых чувств к ближнему, не говоря уже об отстаивании собственных прав. Голод стал инструментом расчеловечивания".

Презентация книги Александра Бабенышева "Победа над деревней: Демографические потери коллективизации" прошла 31 мая в Сахаровском центре в Москве. Автор, приехавший в Россию из США, рассказал Радио Свобода о своем исследовании.

– Я начал заниматься историей, когда советской власти исполнилось 50 лет. Решил, что нужно посмотреть, что она за эти 50 лет сделала. Естественно было начать с изменения численности населения, и этого мне хватило на всю оставшуюся жизнь. Тема Голодомора возникла для меня в 1981 году. Когда я оказался за границей, было как раз 50-летие Голодомора. Гарвардский институт меня принял, и я занимался там этой темой.

– Вы говорили об этом с Андреем Дмитриевичем Сахаровым?

– Нет, о Голодоморе специально не говорил. Я написал книжку о потерях за все годы, в том числе в годы коллективизации, и дал ему, потому что он называл неправильные цифры, которые брал у Роя Медведева. Он прочитал, сказал, что понравилось, но подробно мы с ним не говорили. Он мне передал рецензию своего знакомого. Она не подписана, я так и не знаю, кто это написал. Очень здравая, серьезная рецензия, с замечаниями, с похвалами. Но у меня нет уверенности, что Сахаров прочитал всю книгу.

– Какие материалы вы использовали, когда писали "Победу над деревней"?

– Я работал в российских и украинских архивах, но главное – использовал переписи населения и опросы. По Украине это был большой массив людей, которых спрашивали про годы коллективизации. Эти опросы проводили мои знакомые в Канаде и в США.

– Опрашивали эмигрантов из СССР?

– Не только. Была эмиграция украинцев из Польши, часть из них была захвачена Голодомором. Из Советского Союза была очень небольшая украинская эмиграция, просто не выпускали. Но сразу после открытия страны украинская эмиграционная община пополнилась. И самая важная группа – это украинцы, ушедшие с немцами, а после разгрома Германии перебравшиеся в Канаду и США. Это большая группа, которая пережила коллективизацию и могла о ней рассказать.

– Вы делаете важное замечание о том, что следует не приблизительно, а точно оценить количество жертв Голодомора, так, как институт Яд ва-Шем оценивает число жертв Холокоста…

– Отчасти мой призыв на Украине сработал. Там провели массовые опросы переживших коллективизацию или их родственников. Я сам писал инструкции, о чем обязательно спрашивать. Хотелось бы, чтобы люди строили родословные деревья: что случилось с бабушкой, дедушкой, с родителями и так далее, чтобы иметь картину изменений в каждой семье.

– К каким цифрам потерь вы пришли в результате?

– Прежде чем говорить о цифрах, скажу, что именно мы оценивали. Я понимаю под потерями то, что население не дожило до своего срока. Свой срок устанавливается как норма, которая уже достигнута населением, то есть для коллективизации это была перепись 1926 года. Благодаря переписи мы знаем, кому было 10, 20 лет и так далее. Сколько лет он должен прожить в тех же условиях, которые зафиксированы переписью? Перепись и таблицы смертности делаются вместе. Можно сказать, что население должно было быть таким. Сравнивая население, которое должно было быть, с тем, что фактически было, мы видим потери. Должно было быть 10 миллионов какого-то возраста, а было 8, значит, два миллиона – потери. На гипотезе мирного хорошего времени существования строим дальнейший прогноз, как будет дальше меняться численность населения. Естественно, население будет стареть, появляется новое поколение и так далее. Вот это движение населения мы рассматриваем как норму, потом сравниваем в годы, которые нас интересуют, 1936 или 1934-й как конец коллективизации, 1939-й как репрессии между 1937 и 1939-м: так узнаём потери – расхождение гипотетической нормы с фактической численностью населения.

– Тут есть проблема: сталинской переписи населения нельзя верить.

– Я не верю в эту проблему. На самом деле перепись делалась хорошо, фальсификаций общей численности населения не было. Мы уже после сталинского времени можем это проверить. Что сделано было при Сталине? Часть населения учтенную, но не записанную за конкретными территориями, – например, армия, все заключенные, большая группа населения, которую учли, но не зафиксировали точно за местом проживания, – эти группы разбросали по республикам или областям, которые плохо выглядели в результате коллективизации, – и это, конечно, фальсификация. Фальсификация касалась Украины, Казахстана, а не общей суммы населения. То есть прибавка была, но примерно 1%, и этот 1% в расчетах я снимаю. Они честно говорят, что добавили, и мы легко его можем убрать. Так что я не признаю, что перепись была фальсифицирована полностью. Если фальсификацию, которую мы видели, убрать, перепись останется вполне нормальной.

– И вы приходите к выводу, что во время Голодомора погибли 10 миллионов человек?

– Неверное слово "погибли". Эта цифра правильная для всей страны, но она говорит о том, что 10 миллионов должны были прожить больше, чем они прожили, кто-то на два года, кто-то на 10 лет. То есть норма, сколько бы поколение 1926 года имело к 1937 году. Так что это не погибшие – это не дожившие свою часть жизни. Погибшие тоже есть в моей оценке, но это не 10 миллионов, а не больше пяти. 4,5–5 миллионов – это погибшие. Зафиксировано: в 1933 году выросла смертность на миллион с чем-то. Совершенно очевидно, что эти люди умерли от болезней, голода, от плохого питания или от желудочных заболеваний. В это число входят и расстрелянные. То есть это реальные физические потери. Если говорить о реальных потерях для всего периода, то они будут не 10 миллионов, а примерно 5.

– Пять миллионов погибших и еще 5 миллионов, не доживших свой срок?

– Совершенно верно, именно так.

– Вы пишете: "Ни Украину, ни собственно украинцев нельзя выделить как группу людей, целенаправленно подвергавшихся уничтожению голодом. Они страдали так же, как и многие другие сельские и городские жители СССР, в одних случаях намного больше, в других – меньше". Вы не согласны с исследователями, которые считают Голодомор геноцидом украинского народа?

– Я не считаю, что эти потери носили национальный характер. Действительно у украинцев пропорционально больший процент потерь, чем у русских жителей Украины. Потому что русские в значительной степени – это городское население, а украинцы – в основном сельское. Дальше мы должны посмотреть по областям Украины, совсем не равные были потери. В Донецкой области были намного меньше, чем, скажем, в Киевской или Харьковской.

– Потому что снабжение было лучше?

– Да, снабжение Донбасса было предусмотрено, потому что там была производственная система, которая необходима государству, и государство не так давило. Можем сказать, что северные области Украины были в лучшей ситуации, чем даже донецкое население. Потому что удар голода был не просто по республикам или по территориям, а по производящей полосе, как ее называли, где выращивается зерно. Это зерно у нее забирали. А в северных районах Украины важную роль играло животноводство, намного больше было посевов картофеля. Они имели продукцию, на которой могли выживать. А зерновые районы оказались под страшным ударом, когда забрали почти весь урожай, выгребли уже насильственным путем, обысками у людей то, что они собрали на собственных участках или получили в какой-то момент от колхоза. Это был страшный насильственный голод, потому что население было обречено из-за отсутствия еды. Почти то же самое произошло на Северном Кавказе. Русско-украинские области – Ростовская, Ставропольская, Краснодарская – были под таким же ударом, как и все прочие тяжелые области Украины. Так что это не было национальное, это не было даже по республикам, но это был удар по части населения, которое занималось производством зерновых культур.

– Был ли это сознательный, тщательно разработанный план или последствия безумия на местах?

– Ни то и ни другое. Это не был разработанный правительством план – "давайте уничтожим часть населения". Это был процесс борьбы за то, чтобы забрать у населения намеченную определенную сумму этого урожая. Откуда взялась эта сумма, откуда взялся этот план? Перед этим был очень хороший урожай в 1930 году и неплохой в 1931-м. Путем давления урожай 1931-го подогнали к 1930-му, худший урожай дал ту же самую цифру заготовок. В 1932-м, который был намного хуже 1931-го, хотели собрать столько же, сколько было в хорошем 1929–30-м, государство хотело иметь ту же самую сумму заготовленного зерна, что было невозможно, потому что урожай был не очень хороший и он был очень плохо собран. Здесь проблема не только власти, но и населения. Население на урожае 1931 года не хотело работать. Они видели, что все забирает государство: зачем мы будем стараться собрать всё? Напряженная работа сельского населения была совершенно необходима, не было достаточной механизации, люди работали по 12–16 часов, особенно в дни, когда не было дождей. То есть это была борьба за лучший урожай. Есть рассказ диссидента, который поехал за отцом в большую украинскую деревню на юге, он приезжает и видит, что работает одна молотилка, 8 человек или 12 человек подбрасывают зерно, остальные сидят. Он говорит: как же, урожай пропадет. Они говорят: ну и пусть пропадает. То есть был еще ответ сельского населения, которое государству, кроме своего пассивного труда, ничего противопоставить не могло. Но в 1932 году это было очень серьезно. Был средний урожай, но плохо собранный, что очень резко снизило возможность государства заготовить то, что оно хотело. И оно заготовило столько, сколько хотело, отняв ту часть, которая у крестьян была отложена для существования их семьи. За это шла серьезная борьба, и государство сумело это забрать. Нельзя сказать, что это геноцид, потому что он не был направлен на конкретных людей или конкретные группы людей, но это привело к гибели этих людей. Нельзя сказать, что государство планировало гибель, но оно отбирало весь хлеб, закрывало глаза на то, что этим людям нечего будет есть.

– Пытался ли кто-нибудь спасти голодающих? Или расчеловечивание зашло слишком далеко и о благородстве не могло быть и речи?

– Расчеловечивание доходило до больших пределов. Питирим Сорокин, специалист по демографии, пишет, что голод всегда ведет к падению нравственности, выживают худшие, потому что они способны отнять и забрать себе, а лучшие делятся с другими и погибают раньше. Появились людоеды, которые поедали членов своей семьи, детей чаще всего. К этим людоедам я приравниваю и высшую группу наиболее обеспеченных, которая спокойно отнимала продовольствие и за счет этого продолжала существовать. Безусловно, были люди, которые спасали не только своих родственников, но и других людей, помогали человеку уехать, потому что на Украине и Северном Кавказе был запрещен выезд, не пускали в поезда, нельзя было продавать билеты. Было много хороших людей на разных уровнях, даже на уровне руководства колхозов. Хотя было очень много плохих людей, думавших только о себе и о своих близких.

– Кто главный злодей в этой истории? Те, чьими руками осуществлялась эта кампания по уничтожению миллионов людей? Рядовые сотрудники ОГПУ на местах?

– Нет, главный злодей был в Москве – это был Сталин. Сталин и прямое его окружение были хорошо информированы, именно они ставили эту задачу: пусть все, в первую очередь Украина, не просят у нас хлеб, пусть они соберут зерно сами и отдадут государству, а если что-то останется, возьмут себе. Исполнителями же были украинские руководители, и наиболее страшной в этом смысле фигурой был Косиор, первый секретарь ЦК Украины. Почему я его считаю главным злодеем? Когда рассматривался урожай 1931 года, не очень хороший, но и не очень плохой, а государство хотело получить урожай такой же хороший, как в 1930 году, Косиор выступил на совещании, где был Сталин, и сказал, что мы уже коллективизировали население Украины на 75%, я думаю, что мы справимся и с этими заготовками. Все остальные секретари выступили с прямо противоположным взглядом: мы не можем полностью дать этот план, потому что у нас был плохой урожай. И на Украине началось на год раньше, чем в других регионах. Здесь очень большая ответственность украинского политического руководства. Конечно, не меньшая, а намного большая – это Сталин, Каганович, Молотов. Молотов поехал на Украину дожимать, Каганович на Северный Кавказ, потому что его опасно было посылать на Украину, его там ненавидели ужасно. А Сталин прекрасно знал, что происходит, получал массу писем, информацию от руководителей областного уровня. Были люди, которые думали, что нужно как-то сверху это прекратить, что нельзя пытаться делать заготовки, отнимая у людей всё. Конечно, исполнителями были рядовые партийные работники. Не так уж редко люди проводили обыски, изымали зерно в одной деревне, а в это время другие люди зерно изымали в их семьях, в их деревне. С 1932 года никто не был защищен. Удар был по всем, но смертельный удар по очень большой группе сельского населения в производящей полосе.

– Моего родственника заставили стать первым председателем колхоза в его деревне, а через полгода раскулачили.

– Хорошая типовая история. Когда были выборы председателей, то выбирали часто сначала уважаемых людей, думали, что эти люди смогут разумно руководить. Когда начались активные изъятия, конечно, этим людям пришлось очень плохо.

– Есть данные, сколько было арестовано так называемых кулаков, сколько было выслано, сколько по этим делам расстреляно?

– ОГПУ писало отчеты. Достаточно хорошо известно число бежавших и пойманных. Сколько ехало в эшелонах и выгружалось, более-менее известно, но на самом деле цифры немножко больше. Примерно вывезено было два с половиной миллиона – на Север, в Сибирь, они занимались там или сельским хозяйством, или в промышленность, на лесоразработки пошли. Это были люди подконтрольные, жили в специальных деревнях. Так как это происходило в 1930–31 году в основном, то многие из них были лучше готовы к 1932–33 году, к ужасу Голодомора. Государство тем, кто работал в лесной промышленности, подкидывало продовольствие. Хотели получать большую производительность, поэтому рабочих снабжали. И не было такого удара, как на южных территориях, производящих зерно. Там было больше картошки, которую не так легко всю отобрать. Раскулаченные, которые больше всего пострадали от коллективизации, голод прошли немножко или заметно лучше, чем их родственники, оставшиеся в деревнях.

– Вы сравниваете раскулачивание и Голодомор со второй гражданской войной. Но гражданская война подразумевает сопротивление, сражение двух сил. Здесь было серьезное сопротивление?

– Сопротивление было, серьезным назвать его нельзя, оно не было эффективным, в отличие от сопротивления времен гражданской войны, где солдаты вернулись с винтовками домой. Сельское население было обезоружено. В депортацию кулаков оно уже довольно сильно разделилось, большая часть людей закрывала на это глаза или участвовала в раскулачивании. Когда стали забирать зерно, большого организованного сопротивления сельское население оказать не могло, хотя были там толпы женщин, пытавшихся у элеваторов что-то забрать. Были тысячи маленьких, мелких бунтов, которые очень легко подавлялись. Армия и ОГПУ легко справлялись. Был очень сильный бандитизм, грабили все, что можно было грабить. В общем страшного сопротивления, революции не возникло, как это ни удивительно.

– И этот опыт голода сформировал советского человека…

– Да, это так. Люди привыкли к этой форме существования. Главное, они привыкли к полному подчинению. В 1931–32 году они еще сопротивлялись, не хотели отдавать зерно, они считали: мы вырастили, это наше зерно. Они прятали, боролись. А 1933–34 годы и 1936-й были очень тяжелыми для сельского хозяйства, плохой урожай, но никакой борьбы не было, крестьянин подчинился. Его ударили так страшно, что уже осенью 1933 года он работал, понимая, что получит мало, но боялся не получить ничего. Колхозная система заработала, она не была так производительна, как доколхозная, но давала государству то, что государство хотело получить, и что-то оставалось для посева, что-то доставалось сельским жителям. Замечательная история: приходит Каганович к Сталину и говорит: урожай очень плохой, надо готовиться его отнимать у сельского жителя. Сталин говорит: не надо, сами привезут. То есть он понимал, что борьба выиграна, ему население подчинилось, сопротивления или попытки не отдать не будет. Дальше так и было: брали все, что хотели, в том количестве, в каком хотели. А как люди выживали? Приспособились со своих маленьких участков, огородов получать необходимую для питания продукцию.

– И трусливый, покорный, раболепный советский человек окончательно сформировался в эти годы…

– Да, безусловно. Здесь важно смирение перед абсурдом. Например, абсурдом кажется указание забирать у людей зерно, которое нужно для посева следующего урожая. Это зерно куда-то увозится, а потом откуда-то привозится снова, чтобы высевать. Потери при увозе и привозе, безусловно, были, но люди шли на эти потери – это представляется абсурдом. Но и сельские жители, и администрация смирились и признавали, что да, надо делать, раз нам приказывают. Абсурдность стала нормой, потому что приказ не обсуждался. Разумный или нет – это уже не нашего ума дело. Главное, что была потеряна любовь к земле, любовь сельского жителя работать на ней, ощущение, что это мое, я сам делаю, определяю свою жизнь, все это было абсолютно утрачено, работа была подневольная, всегда не слишком старательная, очень часто зерно уходило под снег. Сельское население переезжало в города. Вообще во всей советской реальности, вы правы, был очень негативный человеческий результат.

– Вы сейчас представляете свою книгу в путинской Москве, где, как говорят социологи, признание Сталина великим государственным деятелем уже стало общим местом, 70% опрошенных уважают Сталина.

– У меня нет, честно говоря, таких личных впечатлений, хотя я встречаю это в печати, слышу, что это происходит. Для меня было катастрофой ельцинское время, отказ от демократического устройства, признание, что нам нужен диктатор, который будет иметь всю власть, а мы готовы ему подчиняться. Страна охотно ушла от демократии, говорили: ну как же, парламент плохой, нам нужен хороший президент. Русская советская интеллигенция хотела этого и получила. Установлен режим личной диктатуры, власти выше, чем какой-либо выборный орган, Ельцин пошел на разрушение государства, но его все равно выбрали. Причем интеллигенция в том числе. И Путин унаследовал власть от Ельцина.

– Нынешняя любовь к Сталину объясняется этим тоже?

– Честно говоря, нынешняя любовь для меня абсурдна. С кем я разговариваю, никто такой любви не выражал. Я думаю, что это непонимание сталинизма, а просто наследование идее – было сильное могучее государство, нам нравится сильное государство, Сталин имел сильное государство, и мы его будем считать хорошим руководителем. Люди не знают на своей шкуре, что такое сталинизм, мечтают, что сильное государство им может что-то дать. То, что в России авторитарный режим – это крайне печально. Но я верю в неизбежность установления демократии везде. История происходит таким образом, что авторитарные страны переходят к нормальному демократическому режиму, где население – не всегда разумно, не всегда хорошо, – но определяет политику. Безусловно, и в России это должно когда-то произойти.

Опубликовано на сайте Радио Свобода 05 Июня 2019 года

“Я Вас любила и люблю, Иосиф Виссарионович. И я не верю, что Вы допустите, чтобы я погибла в расцвете моей молодости так трагично и бессмысленно от голодной смерти”, – писала в декабре 1932 года комсомолка, ученица 8-го класса, дочь красного партизана из Харьковской области. Но Сталин допустил смерть и этой школьницы, и миллионов других граждан СССР от голода. Более того, он сам этот голод и организовал.

Сколько жизней унес Голодомор? Демограф Александр Бабенышев (р.1938) искал ответ на этот вопрос почти 40 лет. В советские времена его работы распространялись в самиздате и публиковались на Западе под псевдонимом Сергей Максудов. Этот псевдоним стоит и на обложке вышедшей в 2019 году в Москве монографии "Победа над деревней: Демографические потери коллективизации". Книга – итог многолетней работы Александра Бабенышева, изучавшего свидетельства жителей СССР и документы – в частности, архив Смоленского областного комитета ВКП(б), захваченный немецкими войсками и вывезенный в Германию, а после окончания войны попавший в США.

Участник диссидентского движения, друг академика Сахарова Александр Бабенышев в 1981 году эмигрировал из СССР. В Бостоне он стал участником проекта "Голодомор" украинского института Гарварда. В 1987 году в знаменитом издательстве "Ардис" вышел сборник "Неуслышанные голоса. Кулаки и партейцы", подготовленный им по материалам Смоленского архива.

В новой книге – "Победа над деревней" оцениваются размеры потерь от раскулачивания, депортации и голода. Точное число погибших до сих пор неизвестно. Александр Бабенышев оценивает прямые и косвенные потери в 10 миллионов человек. Он приходит к выводу, что коллективизация стала второй гражданской войной – войной бедных против зажиточных, города против деревни, государства против сельского жителя. Крестьянство, кормившее страну, было поставлено перед выбором: голодная смерть или полное подчинение распоряжениям властей. Осознав, что сопротивление ведет к неминуемой гибели, сельский житель сдался.

Результатом этой войны стала и небывалая мутация – окончательное формирование советского человека, "человека пассивного, готового к выполнению абсурдных распоряжений начальства; этот человек боялся неожиданностей, не любил свой труд, по возможности не соблюдал законы, считал воровство единственно возможной формой перераспределения собственности и был полностью лишен самоуважения. На собственной шкуре крестьянин понял, что доверять нельзя никому, что человек человеку враг: он может отнять последнюю корову и последнюю краюху хлеба", – пишет Борис Грозовский в рецензии на "Победу над деревней". "Крестьянину предложено было отказаться от милосердия и вообще любых чувств к ближнему, не говоря уже об отстаивании собственных прав. Голод стал инструментом расчеловечивания".

Презентация книги Александра Бабенышева "Победа над деревней: Демографические потери коллективизации" прошла 31 мая в Сахаровском центре в Москве. Автор, приехавший в Россию из США, рассказал Радио Свобода о своем исследовании.

– Я начал заниматься историей, когда советской власти исполнилось 50 лет. Решил, что нужно посмотреть, что она за эти 50 лет сделала. Естественно было начать с изменения численности населения, и этого мне хватило на всю оставшуюся жизнь. Тема Голодомора возникла для меня в 1981 году. Когда я оказался за границей, было как раз 50-летие Голодомора. Гарвардский институт меня принял, и я занимался там этой темой.

– Вы говорили об этом с Андреем Дмитриевичем Сахаровым?

– Нет, о Голодоморе специально не говорил. Я написал книжку о потерях за все годы, в том числе в годы коллективизации, и дал ему, потому что он называл неправильные цифры, которые брал у Роя Медведева. Он прочитал, сказал, что понравилось, но подробно мы с ним не говорили. Он мне передал рецензию своего знакомого. Она не подписана, я так и не знаю, кто это написал. Очень здравая, серьезная рецензия, с замечаниями, с похвалами. Но у меня нет уверенности, что Сахаров прочитал всю книгу.

|

| Российское переиздание документов Смоленского архива |

– Какие материалы вы использовали, когда писали "Победу над деревней"?

– Я работал в российских и украинских архивах, но главное – использовал переписи населения и опросы. По Украине это был большой массив людей, которых спрашивали про годы коллективизации. Эти опросы проводили мои знакомые в Канаде и в США.

– Опрашивали эмигрантов из СССР?

– Не только. Была эмиграция украинцев из Польши, часть из них была захвачена Голодомором. Из Советского Союза была очень небольшая украинская эмиграция, просто не выпускали. Но сразу после открытия страны украинская эмиграционная община пополнилась. И самая важная группа – это украинцы, ушедшие с немцами, а после разгрома Германии перебравшиеся в Канаду и США. Это большая группа, которая пережила коллективизацию и могла о ней рассказать.

– Вы делаете важное замечание о том, что следует не приблизительно, а точно оценить количество жертв Голодомора, так, как институт Яд ва-Шем оценивает число жертв Холокоста…

– Отчасти мой призыв на Украине сработал. Там провели массовые опросы переживших коллективизацию или их родственников. Я сам писал инструкции, о чем обязательно спрашивать. Хотелось бы, чтобы люди строили родословные деревья: что случилось с бабушкой, дедушкой, с родителями и так далее, чтобы иметь картину изменений в каждой семье.

– К каким цифрам потерь вы пришли в результате?

– Прежде чем говорить о цифрах, скажу, что именно мы оценивали. Я понимаю под потерями то, что население не дожило до своего срока. Свой срок устанавливается как норма, которая уже достигнута населением, то есть для коллективизации это была перепись 1926 года. Благодаря переписи мы знаем, кому было 10, 20 лет и так далее. Сколько лет он должен прожить в тех же условиях, которые зафиксированы переписью? Перепись и таблицы смертности делаются вместе. Можно сказать, что население должно было быть таким. Сравнивая население, которое должно было быть, с тем, что фактически было, мы видим потери. Должно было быть 10 миллионов какого-то возраста, а было 8, значит, два миллиона – потери. На гипотезе мирного хорошего времени существования строим дальнейший прогноз, как будет дальше меняться численность населения. Естественно, население будет стареть, появляется новое поколение и так далее. Вот это движение населения мы рассматриваем как норму, потом сравниваем в годы, которые нас интересуют, 1936 или 1934-й как конец коллективизации, 1939-й как репрессии между 1937 и 1939-м: так узнаём потери – расхождение гипотетической нормы с фактической численностью населения.

– Тут есть проблема: сталинской переписи населения нельзя верить.

– Я не верю в эту проблему. На самом деле перепись делалась хорошо, фальсификаций общей численности населения не было. Мы уже после сталинского времени можем это проверить. Что сделано было при Сталине? Часть населения учтенную, но не записанную за конкретными территориями, – например, армия, все заключенные, большая группа населения, которую учли, но не зафиксировали точно за местом проживания, – эти группы разбросали по республикам или областям, которые плохо выглядели в результате коллективизации, – и это, конечно, фальсификация. Фальсификация касалась Украины, Казахстана, а не общей суммы населения. То есть прибавка была, но примерно 1%, и этот 1% в расчетах я снимаю. Они честно говорят, что добавили, и мы легко его можем убрать. Так что я не признаю, что перепись была фальсифицирована полностью. Если фальсификацию, которую мы видели, убрать, перепись останется вполне нормальной.

|

| Единственный памятник жертвам Голодомора в России был поставлен в 1992 году по частной инициативе на кладбище в селе Малая Сердоба Пензенской области |

– И вы приходите к выводу, что во время Голодомора погибли 10 миллионов человек?

– Неверное слово "погибли". Эта цифра правильная для всей страны, но она говорит о том, что 10 миллионов должны были прожить больше, чем они прожили, кто-то на два года, кто-то на 10 лет. То есть норма, сколько бы поколение 1926 года имело к 1937 году. Так что это не погибшие – это не дожившие свою часть жизни. Погибшие тоже есть в моей оценке, но это не 10 миллионов, а не больше пяти. 4,5–5 миллионов – это погибшие. Зафиксировано: в 1933 году выросла смертность на миллион с чем-то. Совершенно очевидно, что эти люди умерли от болезней, голода, от плохого питания или от желудочных заболеваний. В это число входят и расстрелянные. То есть это реальные физические потери. Если говорить о реальных потерях для всего периода, то они будут не 10 миллионов, а примерно 5.

– Пять миллионов погибших и еще 5 миллионов, не доживших свой срок?

– Совершенно верно, именно так.

– Вы пишете: "Ни Украину, ни собственно украинцев нельзя выделить как группу людей, целенаправленно подвергавшихся уничтожению голодом. Они страдали так же, как и многие другие сельские и городские жители СССР, в одних случаях намного больше, в других – меньше". Вы не согласны с исследователями, которые считают Голодомор геноцидом украинского народа?

– Я не считаю, что эти потери носили национальный характер. Действительно у украинцев пропорционально больший процент потерь, чем у русских жителей Украины. Потому что русские в значительной степени – это городское население, а украинцы – в основном сельское. Дальше мы должны посмотреть по областям Украины, совсем не равные были потери. В Донецкой области были намного меньше, чем, скажем, в Киевской или Харьковской.

– Потому что снабжение было лучше?

|

| Александр Бабенышев (Сергей Максудов) |

– Да, снабжение Донбасса было предусмотрено, потому что там была производственная система, которая необходима государству, и государство не так давило. Можем сказать, что северные области Украины были в лучшей ситуации, чем даже донецкое население. Потому что удар голода был не просто по республикам или по территориям, а по производящей полосе, как ее называли, где выращивается зерно. Это зерно у нее забирали. А в северных районах Украины важную роль играло животноводство, намного больше было посевов картофеля. Они имели продукцию, на которой могли выживать. А зерновые районы оказались под страшным ударом, когда забрали почти весь урожай, выгребли уже насильственным путем, обысками у людей то, что они собрали на собственных участках или получили в какой-то момент от колхоза. Это был страшный насильственный голод, потому что население было обречено из-за отсутствия еды. Почти то же самое произошло на Северном Кавказе. Русско-украинские области – Ростовская, Ставропольская, Краснодарская – были под таким же ударом, как и все прочие тяжелые области Украины. Так что это не было национальное, это не было даже по республикам, но это был удар по части населения, которое занималось производством зерновых культур.

– Был ли это сознательный, тщательно разработанный план или последствия безумия на местах?

– Ни то и ни другое. Это не был разработанный правительством план – "давайте уничтожим часть населения". Это был процесс борьбы за то, чтобы забрать у населения намеченную определенную сумму этого урожая. Откуда взялась эта сумма, откуда взялся этот план? Перед этим был очень хороший урожай в 1930 году и неплохой в 1931-м. Путем давления урожай 1931-го подогнали к 1930-му, худший урожай дал ту же самую цифру заготовок. В 1932-м, который был намного хуже 1931-го, хотели собрать столько же, сколько было в хорошем 1929–30-м, государство хотело иметь ту же самую сумму заготовленного зерна, что было невозможно, потому что урожай был не очень хороший и он был очень плохо собран. Здесь проблема не только власти, но и населения. Население на урожае 1931 года не хотело работать. Они видели, что все забирает государство: зачем мы будем стараться собрать всё? Напряженная работа сельского населения была совершенно необходима, не было достаточной механизации, люди работали по 12–16 часов, особенно в дни, когда не было дождей. То есть это была борьба за лучший урожай. Есть рассказ диссидента, который поехал за отцом в большую украинскую деревню на юге, он приезжает и видит, что работает одна молотилка, 8 человек или 12 человек подбрасывают зерно, остальные сидят. Он говорит: как же, урожай пропадет. Они говорят: ну и пусть пропадает. То есть был еще ответ сельского населения, которое государству, кроме своего пассивного труда, ничего противопоставить не могло. Но в 1932 году это было очень серьезно. Был средний урожай, но плохо собранный, что очень резко снизило возможность государства заготовить то, что оно хотело. И оно заготовило столько, сколько хотело, отняв ту часть, которая у крестьян была отложена для существования их семьи. За это шла серьезная борьба, и государство сумело это забрать. Нельзя сказать, что это геноцид, потому что он не был направлен на конкретных людей или конкретные группы людей, но это привело к гибели этих людей. Нельзя сказать, что государство планировало гибель, но оно отбирало весь хлеб, закрывало глаза на то, что этим людям нечего будет есть.

– Пытался ли кто-нибудь спасти голодающих? Или расчеловечивание зашло слишком далеко и о благородстве не могло быть и речи?

– Расчеловечивание доходило до больших пределов. Питирим Сорокин, специалист по демографии, пишет, что голод всегда ведет к падению нравственности, выживают худшие, потому что они способны отнять и забрать себе, а лучшие делятся с другими и погибают раньше. Появились людоеды, которые поедали членов своей семьи, детей чаще всего. К этим людоедам я приравниваю и высшую группу наиболее обеспеченных, которая спокойно отнимала продовольствие и за счет этого продолжала существовать. Безусловно, были люди, которые спасали не только своих родственников, но и других людей, помогали человеку уехать, потому что на Украине и Северном Кавказе был запрещен выезд, не пускали в поезда, нельзя было продавать билеты. Было много хороших людей на разных уровнях, даже на уровне руководства колхозов. Хотя было очень много плохих людей, думавших только о себе и о своих близких.

– Кто главный злодей в этой истории? Те, чьими руками осуществлялась эта кампания по уничтожению миллионов людей? Рядовые сотрудники ОГПУ на местах?

|

| Станислав Косиор |

– Моего родственника заставили стать первым председателем колхоза в его деревне, а через полгода раскулачили.

– Хорошая типовая история. Когда были выборы председателей, то выбирали часто сначала уважаемых людей, думали, что эти люди смогут разумно руководить. Когда начались активные изъятия, конечно, этим людям пришлось очень плохо.

– Есть данные, сколько было арестовано так называемых кулаков, сколько было выслано, сколько по этим делам расстреляно?

– ОГПУ писало отчеты. Достаточно хорошо известно число бежавших и пойманных. Сколько ехало в эшелонах и выгружалось, более-менее известно, но на самом деле цифры немножко больше. Примерно вывезено было два с половиной миллиона – на Север, в Сибирь, они занимались там или сельским хозяйством, или в промышленность, на лесоразработки пошли. Это были люди подконтрольные, жили в специальных деревнях. Так как это происходило в 1930–31 году в основном, то многие из них были лучше готовы к 1932–33 году, к ужасу Голодомора. Государство тем, кто работал в лесной промышленности, подкидывало продовольствие. Хотели получать большую производительность, поэтому рабочих снабжали. И не было такого удара, как на южных территориях, производящих зерно. Там было больше картошки, которую не так легко всю отобрать. Раскулаченные, которые больше всего пострадали от коллективизации, голод прошли немножко или заметно лучше, чем их родственники, оставшиеся в деревнях.

– Вы сравниваете раскулачивание и Голодомор со второй гражданской войной. Но гражданская война подразумевает сопротивление, сражение двух сил. Здесь было серьезное сопротивление?

– Сопротивление было, серьезным назвать его нельзя, оно не было эффективным, в отличие от сопротивления времен гражданской войны, где солдаты вернулись с винтовками домой. Сельское население было обезоружено. В депортацию кулаков оно уже довольно сильно разделилось, большая часть людей закрывала на это глаза или участвовала в раскулачивании. Когда стали забирать зерно, большого организованного сопротивления сельское население оказать не могло, хотя были там толпы женщин, пытавшихся у элеваторов что-то забрать. Были тысячи маленьких, мелких бунтов, которые очень легко подавлялись. Армия и ОГПУ легко справлялись. Был очень сильный бандитизм, грабили все, что можно было грабить. В общем страшного сопротивления, революции не возникло, как это ни удивительно.

– И этот опыт голода сформировал советского человека…

– Да, это так. Люди привыкли к этой форме существования. Главное, они привыкли к полному подчинению. В 1931–32 году они еще сопротивлялись, не хотели отдавать зерно, они считали: мы вырастили, это наше зерно. Они прятали, боролись. А 1933–34 годы и 1936-й были очень тяжелыми для сельского хозяйства, плохой урожай, но никакой борьбы не было, крестьянин подчинился. Его ударили так страшно, что уже осенью 1933 года он работал, понимая, что получит мало, но боялся не получить ничего. Колхозная система заработала, она не была так производительна, как доколхозная, но давала государству то, что государство хотело получить, и что-то оставалось для посева, что-то доставалось сельским жителям. Замечательная история: приходит Каганович к Сталину и говорит: урожай очень плохой, надо готовиться его отнимать у сельского жителя. Сталин говорит: не надо, сами привезут. То есть он понимал, что борьба выиграна, ему население подчинилось, сопротивления или попытки не отдать не будет. Дальше так и было: брали все, что хотели, в том количестве, в каком хотели. А как люди выживали? Приспособились со своих маленьких участков, огородов получать необходимую для питания продукцию.

– И трусливый, покорный, раболепный советский человек окончательно сформировался в эти годы…

– Да, безусловно. Здесь важно смирение перед абсурдом. Например, абсурдом кажется указание забирать у людей зерно, которое нужно для посева следующего урожая. Это зерно куда-то увозится, а потом откуда-то привозится снова, чтобы высевать. Потери при увозе и привозе, безусловно, были, но люди шли на эти потери – это представляется абсурдом. Но и сельские жители, и администрация смирились и признавали, что да, надо делать, раз нам приказывают. Абсурдность стала нормой, потому что приказ не обсуждался. Разумный или нет – это уже не нашего ума дело. Главное, что была потеряна любовь к земле, любовь сельского жителя работать на ней, ощущение, что это мое, я сам делаю, определяю свою жизнь, все это было абсолютно утрачено, работа была подневольная, всегда не слишком старательная, очень часто зерно уходило под снег. Сельское население переезжало в города. Вообще во всей советской реальности, вы правы, был очень негативный человеческий результат.

– Вы сейчас представляете свою книгу в путинской Москве, где, как говорят социологи, признание Сталина великим государственным деятелем уже стало общим местом, 70% опрошенных уважают Сталина.

– У меня нет, честно говоря, таких личных впечатлений, хотя я встречаю это в печати, слышу, что это происходит. Для меня было катастрофой ельцинское время, отказ от демократического устройства, признание, что нам нужен диктатор, который будет иметь всю власть, а мы готовы ему подчиняться. Страна охотно ушла от демократии, говорили: ну как же, парламент плохой, нам нужен хороший президент. Русская советская интеллигенция хотела этого и получила. Установлен режим личной диктатуры, власти выше, чем какой-либо выборный орган, Ельцин пошел на разрушение государства, но его все равно выбрали. Причем интеллигенция в том числе. И Путин унаследовал власть от Ельцина.

– Нынешняя любовь к Сталину объясняется этим тоже?

– Честно говоря, нынешняя любовь для меня абсурдна. С кем я разговариваю, никто такой любви не выражал. Я думаю, что это непонимание сталинизма, а просто наследование идее – было сильное могучее государство, нам нравится сильное государство, Сталин имел сильное государство, и мы его будем считать хорошим руководителем. Люди не знают на своей шкуре, что такое сталинизм, мечтают, что сильное государство им может что-то дать. То, что в России авторитарный режим – это крайне печально. Но я верю в неизбежность установления демократии везде. История происходит таким образом, что авторитарные страны переходят к нормальному демократическому режиму, где население – не всегда разумно, не всегда хорошо, – но определяет политику. Безусловно, и в России это должно когда-то произойти.