Анна Козкина

Опубликовано на сайте Медиазона 17 февраля 2017 года

Парадокс, но статья «вредительство» появилась в Уголовном кодексе РСФСР только в 1960 году. Чтобы выносить приговоры «вредителям» во времена Большого террора, советским судам хватало различных составов 58-й статьи — и передовиц «Правды», разъяснявших разницу между «общими недостатками работы» и контрреволюционным преступлением.

Слово «вредитель», которое в СССР служило обиходным синонимом «врага народа», вошло в обличительный лексикон власти в конце 1920-х годов. Как пишет историк и антрополог Галина Орлова, еще в первой половине десятилетия оно обозначало исключительно насекомых или животных, наносящих урон сельскому хозяйству.

В начале 1925 года газета «Правда» во время кампании против частных собственников публикует очерк «Вредители»: «Много на селе вредителей, есть полевые, садовые, огородные, амбарные, но самые вредные и отвратительные — это вредители советской сельской общественности. Их можно встретить всюду: в кооперации, в рике (районном исполнительном комитете — МЗ), на базаре, на мельнице, на сходе. Всюду они — "свои люди" — мило улыбаются властям, говорят о своей любви и преданности советской власти и тут же крадут и разрушают советское имущество».

Описывали журналисты и «другую породу вредителей»: «Сидят они в риковских канцеляриях и точат... точат... в результате видим целое имущество расхищенным, видим бесхозяйственность и волокиту».

С этого момента неологизм все чаще мелькает в газетных заметках, но «вредительство» еще не расценивается как «угроза политическому строю» — пока это скорее проступок, злоупотребление.

В 1926 году в «Правде» появляется рубрика «Вредители кооперации». А 8 февраля 1928 года газета печатает статью «Мелкие вредители» — о нецелесообразном отпуске сельским кооперативом дефицитного сукна. Автор заметки рассуждает о том, как трудно отличить банальную бесхозяйственность от преступления, которое «порождается психологией работников, общими недостатками работы». Так постепенно «вредительство» становится криминальным — теперь это понятие подразумевает уже не случайную ошибку, а преступление.

Широкое распространение термины «вредители» и «вредительство» получают после Шахтинского дела. Корреспондент «Правды» Давид Заславский в первые дни судебного процесса, который начался 18 мая 1928 года, писал об обвиняемых инженерах треста «Донуголь» так: «Вредитель — это новое слово в советском словаре. Раньше такого слова не было. Вернее, этот термин применялся только к насекомым, птицам, портящим посевы. <...> Среди людей до сей поры такой профессии не было. Те люди, что причиняли вред, не были непременно вредителями. <…> Никогда не было такого вот упорного изо дня в день подтачивания, выедания, порчи орудий производства и хозяйственной организации… Сколько угодно было небрежения, лени, наплевательского отношения, но не вредительства».

Филолог Петр Червинский в своей книге «Негативно оценочные лексемы языка советской действительности» пишет, что Шахтинское дело возвело «вредительство» в ранг «официального советского юридического термина». Как замечает ученый, борьба с «вредителями» служила «средством создания и поддержки постоянного напряжения и неуверенности каждого, делая из него <...> послушный объект манипулирования». Дела против «вредителей» помогали властям объяснять «постоянные и слишком наглядные срывы, кризисы и неудачи» в экономике и, натравливая друг на друга рабочих и специалистов, не допускать появления независимых объединений на производстве.

Долгий путь в УК

Парадокс, но при Сталине в Уголовном кодексе РСФСР не было статьи о «вредительстве» — она появится в УК лишь в оттепельном 1960-м. А в годы Большого террора дела против «вредителей» возбуждались по принятой в 1926 году статье 58.7 — «противодействие нормальной деятельности госучреждений и предприятий или соответствующее использование их для разрушения и подрыва государственной промышленности, торговли и транспорта в контрреволюционных целях». Она была включена в главу «Контрреволюционные преступления» и предполагала расстрел и конфискацию всего имущества, а при смягчающих обстоятельствах — лишение свободы на срок не меньше пяти лет.

Вторая часть статьи 58.7 — саботаж, или сознательное неисполнение служебных обязанностей, заведомо небрежное их исполнение или осложнение излишней канцелярской волокитой; эти преступления наказывались лишением свободы на срок от шести месяцев.

После внесения поправок в июне 1927-го статья 58.7 стала почти идентичной по формулировке будущей статье «Вредительство» из УК 1960 года — «подрыв государственной промышленности, транспорта, торговли, денежного обращения или кредитной системы, совершенный в контрреволюционных целях путем использования госучреждений и предприятий или противодействия их нормальной деятельности, в интересах бывших собственников или заинтересованных капиталистических организаций». Единственное существенное отличие — в статье 1960 года собственники и капиталисты уже не упоминались.

Среди других вариантов наказания статья 58.7 в редакции 1927 года предусматривала «объявление врагом трудящихся» и лишение гражданства с «изгнанием из пределов Союза ССР навсегда».

Кроме того, саботаж тогда же вывели в отдельную статью 58.14 УК, которая предполагала не меньше года лишения свободы с конфискацией имущества, а при «особо отягчающих обстоятельствах» — расстрел.

При этом сам термин «вредительство» впервые появился в УК лишь 11 лет спустя: в 1938-м, когда ВЦИК своим постановлением отредактировал статью 28, устанавливавшую возможные сроки лишения свободы. Нижнюю планку тогда повысили до года; верхнюю оставили прежней — десять лет. Однако «по делам о шпионаже, вредительстве и диверсионных актах (ст. ст. 58.1а, 58.6, 58.7 и 58.9 настоящего Кодекса)» поправка позволила назначать более длительные сроки: максимальный — 25 лет.

Однако самостоятельным составом «вредительство» стало только в Уголовном кодексе РСФСР от 1960 года — его описывала статья 69 из раздела «Особо опасные государственные преступления». Формулировка, как и было сказано, почти дословно повторяла статью 58.7 из предыдущего УК. Возможное наказание — лишение свободы на срок от восьми до 15 лет с конфискацией имущества или от двух до пяти лет ссылки.

Статья «вредительство» в Уголовном кодексе РСФСР пережила Советский Союз и действовала вплоть до 1996 года, когда в силу вступил уже российский УК.

«Вредители» в суде: Шахтинское дело и другие процессы

Первое громкое дело «вредителей» — Шахтинский процесс. 10 марта 1928 года в газете «Правда» вышло сообщение прокурора Верховного суда СССР: «На Северном Кавказе, в Шахтинском районе Донбасса, органами ОГПУ при полном содействии рабочих раскрыта контрреволюционная организация, поставившая себе целью дезорганизацию и разрушение каменноугольной промышленности этого района <…> Тщательный анализ многочисленных дезорганизующих промышленность явлений (пожары, взрывы, порча машин, завалы шахт) привел к обнаружению контрреволюционных преступников».

Утверждалось, что «руководящий центр» группы составили бывшие собственники и акционеры каменноугольных предприятий Донбасса, находящиеся за границей и связанные с агентами «германских промышленных фирм и польской контрразведкой».

В подпольной организации якобы состояли инженеры, техники и служащие, «многие из них были раньше агентами белой контрразведки». Следователи настаивали, что «ненужные затраты капитала», снижение качества продукции, затопления и взрывы на шахтах были результатом саботажа. «Закупалось за границей ненужное оборудование, иногда устарелые машины, иногда, наоборот, самые новейшие, применение которых заводами было невозможно по техническим условиям южноугольного района», — отмечал прокурор. Главной же задачей заговорщиков был «срыв всей промышленности» и ухудшение обороноспособности СССР.

Фигурантам дела предъявили обвинения по статьям 58.7 и 58.11 УК (организационная деятельность по подготовке государственных преступлений). В сообщении говорилось, что обвиняемые уже арестованы. При этом первые аресты прошли еще в июне 1927 года — через месяц после того, как в Шахтах начались волнения горняков.

Согласно документам из архива президента России, заместитель председателя ОГПУ Генрих Ягода доложил Сталину о раскрытии контрреволюционной организации в Шахтах 2 марта 1928 года.

Перед группой следователей, которые вели дело, поставили задачу любыми средствами добиться чистосердечных признаний и придать процессу «общегосударственный характер», пишут авторы сборника «Репрессированные геологи». Обвиняемых на трое суток и больше лишали сна, запугивали, обещая неприятности их родным; на допросах арестантам зачитывали текст будущих показаний, который им предстояло повторить в суде. В итоге некоторые из фигурантов дела признались в умышленном вредительстве, получении денег от зарубежных сообщников и рассказали о планах по переброске оружия из-за границы.

Судебные слушания начались 18 мая 1928 года. Верховный суд СССР под председательством ректора МГУ Андрея Вышинского рассматривал дело в Колонном зале Дома Союзов. Процесс был открытым и длился 41 день. На улицах шли демонстрации, участники которых требовали максимально сурового наказания для «вредителей».

Гособвинителями выступали Николай Крыленко и Григорий Рогинский; кроме того, в процессе участвовали 42 обвинителя от общественных организаций. Обвиняемыми по делу проходили 53 человека, их защищали 15 адвокатов. Большинство обвиняемых, 35 человек, были горными инженерами с дореволюционным образованием.

23 подсудимых отрицали вину, десять человек признали ее частично, остальные — признали полностью.

Суд приговорил 11 обвиняемых к расстрелу; шестерым высшую меру заменили лишением свободы на 10 лет. Четверо (двое из них — германские поданные) были освобождены, еще четверо получили условные сроки. Остальных приговорили к срокам от одного до 10 лет.

«Нельзя считать случайностью так называемое шахтинское дело. "Шахтинцы" сидят теперь во всех отраслях нашей промышленности, — говорил Сталин на пленуме ЦК в апреле 1929 года. — Многие из них выловлены, но далеко еще не все выловлены. <…> Буржуазное вредительство есть несомненный показатель того, что капиталистические элементы далеко еще не сложили оружия, что они накопляют силы для новых выступлений против Советской власти».

В конце 2000 года Генпрокуратура России реабилитировала всех осужденных по Шахтинскому делу: ведомство заключило, что аварии и затопления на шахтах были следствием послереволюционного упадка промышленности Донбасса.

Тем не менее, именно Шахтинский процесс сформировал стандарты уголовного преследования «вредителей». С 25 ноября по 7 декабря 1930 года в Москве слушалось дело Промпартии. Обвинителем по нему также выступал Крыленко, председательствовал — Вышинский. На скамье подсудимых на этот раз оказались восемь человек, в основном, ученые и технические специалисты — директор Теплотехнического института Леонид Рамзин, зампред производственного сектора Госплана Иван Калинников, инженер Всесоюзного текстильного синдиката Ксенофонт Синтин. В этот раз вину признали все фигуранты дела. По версии следствия, они пытались спровоцировать экономический кризис, который стал бы прелюдией к иностранному военному вторжению, а также в шпионаже и диверсионной работе по заданию Генштаба Франции.

Пятерых подсудимых тогда приговорили к расстрелу, но затем это наказание заменили сроками до 10 лет. Остальные фигуранты дела Промпартии получили по восемь лет лагерей.

В 1931-32 годах на советских электростанциях участились аварии — из строя выходили котлы, моторы, турбины и генераторы. Это стало поводом для еще одного дела «вредителей». Эксперты, привлеченные обвинением, утверждали, что поломки оборудования были результатом «преступной небрежности или прямого вредительства». 17 фигурантов дела — начальников нескольких электростанций, их подчиненных и сотрудников английской фирмы «Метрополитен-Виккерс», инженеры которой обслуживали станции — обвинили по четырем статьям, в том числе по 58.7 УК. Помимо вредительства им инкриминировали сбор секретных сведений военно-государственного значения и передачу их британцам. ВС приговорил троих подсудимых к 10 годам лагерей с конфискацией всего имущества. Двух британцев осудили на три и два года лишения свободы, еще трое отделались выдворением из СССР, один был оправдан. Остальные обвиняемые получили сроки от полутора до восьми лет лагерей; лишь один — гражданин СССР — был оправдан.

В марте 1930 года кампания против «вредителей» коснулась нефтяников — «Нефтяной бюллетень» вышел со статьей о невыполнении плана «Азнефтью» и вредительстве на предприятии. Вскоре были арестованы инженеры, руководившие нефтяной промышленностью Баку. Аресты продолжились и в 1931 году; в 1937-м как вредителей арестовали нескольких высокопоставленных чиновников — например, начальника Главного управления нефтяной промышленности Михаила Баринова.

В 1954 году по «вредительской» статье 58.7 осудили следователя Михаила Рюмина, который вел одиозное «дело врачей». Верховный суд признал его виновным в фальсификации материалов, «на основании которых были созданы провокационные дела и произведены необоснованные аресты ряда советских граждан, в том числе видных деятелей медицины».

«Как показали в суде свидетели, Рюмин, применяя запрещенные советским законом приемы следствия, принуждал арестованных оговаривать себя и других лиц в совершении тягчайших государственных преступлений — измене Родине, вредительстве, шпионаже», — писала «Правда» в июле 1954 года. Ввиду «особой опасности вредительской деятельности» Рюмина приговорили к расстрелу.

От «вредительства» к «шарашкам»

Осужденными по «вредительским» статьям чаще всего становились профессора и инженеры. В 1931 году коллегия ОГПУ по статье 58.7 и 58.11 УК (организация вредительства) осудила 50-летнего профессора Сельхозинститута Михаила Архангельского на пять лет лагерей; лишение свободы затем заменили высылкой в Сибирь.

В 1933 году по тем же статьям к расстрелу приговорили 50-летнего селекционера Зональной опытной станции зернового хозяйства, профессора Виктора Берга из Омска. Год и четыре месяца лагерей по статье 58.7 УК получил в 1930 году инженер Народного комиссариата путей сообщения Евгений Блиняк. Через два года в Казахстан сослали профессора Казанского государственного ветеринарного института Михаила Крылова, осужденного по статьям 58.7 и 58.11 УК. Все они позже были реабилитированы.

В 1989 году возглавляемая Александром Яковлевым Комиссия по реабилитации установила, что только за 1929-30 годы как «вредителей» в СССР осудили более 600 ученых и инженеров. Как отмечает «Мемориал», борьба с «вредительством» в первую очередь касалась высококвалифицированных специалистов — поэтому она стала главным источником кадров для «шарашек», где осужденные продолжали работать по специальности.

Опубликовано на сайте Медиазона 17 февраля 2017 года

|

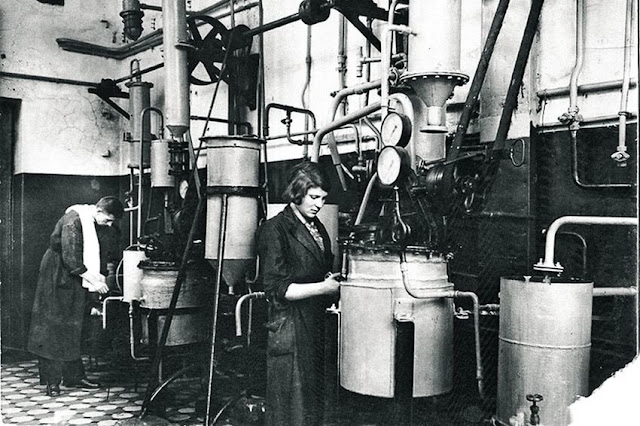

| Иллюстрация: Аня Леонова / Медиазона |

Слово «вредитель», которое в СССР служило обиходным синонимом «врага народа», вошло в обличительный лексикон власти в конце 1920-х годов. Как пишет историк и антрополог Галина Орлова, еще в первой половине десятилетия оно обозначало исключительно насекомых или животных, наносящих урон сельскому хозяйству.

В начале 1925 года газета «Правда» во время кампании против частных собственников публикует очерк «Вредители»: «Много на селе вредителей, есть полевые, садовые, огородные, амбарные, но самые вредные и отвратительные — это вредители советской сельской общественности. Их можно встретить всюду: в кооперации, в рике (районном исполнительном комитете — МЗ), на базаре, на мельнице, на сходе. Всюду они — "свои люди" — мило улыбаются властям, говорят о своей любви и преданности советской власти и тут же крадут и разрушают советское имущество».

Описывали журналисты и «другую породу вредителей»: «Сидят они в риковских канцеляриях и точат... точат... в результате видим целое имущество расхищенным, видим бесхозяйственность и волокиту».

С этого момента неологизм все чаще мелькает в газетных заметках, но «вредительство» еще не расценивается как «угроза политическому строю» — пока это скорее проступок, злоупотребление.

В 1926 году в «Правде» появляется рубрика «Вредители кооперации». А 8 февраля 1928 года газета печатает статью «Мелкие вредители» — о нецелесообразном отпуске сельским кооперативом дефицитного сукна. Автор заметки рассуждает о том, как трудно отличить банальную бесхозяйственность от преступления, которое «порождается психологией работников, общими недостатками работы». Так постепенно «вредительство» становится криминальным — теперь это понятие подразумевает уже не случайную ошибку, а преступление.

Широкое распространение термины «вредители» и «вредительство» получают после Шахтинского дела. Корреспондент «Правды» Давид Заславский в первые дни судебного процесса, который начался 18 мая 1928 года, писал об обвиняемых инженерах треста «Донуголь» так: «Вредитель — это новое слово в советском словаре. Раньше такого слова не было. Вернее, этот термин применялся только к насекомым, птицам, портящим посевы. <...> Среди людей до сей поры такой профессии не было. Те люди, что причиняли вред, не были непременно вредителями. <…> Никогда не было такого вот упорного изо дня в день подтачивания, выедания, порчи орудий производства и хозяйственной организации… Сколько угодно было небрежения, лени, наплевательского отношения, но не вредительства».

Филолог Петр Червинский в своей книге «Негативно оценочные лексемы языка советской действительности» пишет, что Шахтинское дело возвело «вредительство» в ранг «официального советского юридического термина». Как замечает ученый, борьба с «вредителями» служила «средством создания и поддержки постоянного напряжения и неуверенности каждого, делая из него <...> послушный объект манипулирования». Дела против «вредителей» помогали властям объяснять «постоянные и слишком наглядные срывы, кризисы и неудачи» в экономике и, натравливая друг на друга рабочих и специалистов, не допускать появления независимых объединений на производстве.

Долгий путь в УК

Парадокс, но при Сталине в Уголовном кодексе РСФСР не было статьи о «вредительстве» — она появится в УК лишь в оттепельном 1960-м. А в годы Большого террора дела против «вредителей» возбуждались по принятой в 1926 году статье 58.7 — «противодействие нормальной деятельности госучреждений и предприятий или соответствующее использование их для разрушения и подрыва государственной промышленности, торговли и транспорта в контрреволюционных целях». Она была включена в главу «Контрреволюционные преступления» и предполагала расстрел и конфискацию всего имущества, а при смягчающих обстоятельствах — лишение свободы на срок не меньше пяти лет.

Вторая часть статьи 58.7 — саботаж, или сознательное неисполнение служебных обязанностей, заведомо небрежное их исполнение или осложнение излишней канцелярской волокитой; эти преступления наказывались лишением свободы на срок от шести месяцев.

После внесения поправок в июне 1927-го статья 58.7 стала почти идентичной по формулировке будущей статье «Вредительство» из УК 1960 года — «подрыв государственной промышленности, транспорта, торговли, денежного обращения или кредитной системы, совершенный в контрреволюционных целях путем использования госучреждений и предприятий или противодействия их нормальной деятельности, в интересах бывших собственников или заинтересованных капиталистических организаций». Единственное существенное отличие — в статье 1960 года собственники и капиталисты уже не упоминались.

Среди других вариантов наказания статья 58.7 в редакции 1927 года предусматривала «объявление врагом трудящихся» и лишение гражданства с «изгнанием из пределов Союза ССР навсегда».

Кроме того, саботаж тогда же вывели в отдельную статью 58.14 УК, которая предполагала не меньше года лишения свободы с конфискацией имущества, а при «особо отягчающих обстоятельствах» — расстрел.

При этом сам термин «вредительство» впервые появился в УК лишь 11 лет спустя: в 1938-м, когда ВЦИК своим постановлением отредактировал статью 28, устанавливавшую возможные сроки лишения свободы. Нижнюю планку тогда повысили до года; верхнюю оставили прежней — десять лет. Однако «по делам о шпионаже, вредительстве и диверсионных актах (ст. ст. 58.1а, 58.6, 58.7 и 58.9 настоящего Кодекса)» поправка позволила назначать более длительные сроки: максимальный — 25 лет.

Однако самостоятельным составом «вредительство» стало только в Уголовном кодексе РСФСР от 1960 года — его описывала статья 69 из раздела «Особо опасные государственные преступления». Формулировка, как и было сказано, почти дословно повторяла статью 58.7 из предыдущего УК. Возможное наказание — лишение свободы на срок от восьми до 15 лет с конфискацией имущества или от двух до пяти лет ссылки.

Статья «вредительство» в Уголовном кодексе РСФСР пережила Советский Союз и действовала вплоть до 1996 года, когда в силу вступил уже российский УК.

«Вредители» в суде: Шахтинское дело и другие процессы

Первое громкое дело «вредителей» — Шахтинский процесс. 10 марта 1928 года в газете «Правда» вышло сообщение прокурора Верховного суда СССР: «На Северном Кавказе, в Шахтинском районе Донбасса, органами ОГПУ при полном содействии рабочих раскрыта контрреволюционная организация, поставившая себе целью дезорганизацию и разрушение каменноугольной промышленности этого района <…> Тщательный анализ многочисленных дезорганизующих промышленность явлений (пожары, взрывы, порча машин, завалы шахт) привел к обнаружению контрреволюционных преступников».

Утверждалось, что «руководящий центр» группы составили бывшие собственники и акционеры каменноугольных предприятий Донбасса, находящиеся за границей и связанные с агентами «германских промышленных фирм и польской контрразведкой».

В подпольной организации якобы состояли инженеры, техники и служащие, «многие из них были раньше агентами белой контрразведки». Следователи настаивали, что «ненужные затраты капитала», снижение качества продукции, затопления и взрывы на шахтах были результатом саботажа. «Закупалось за границей ненужное оборудование, иногда устарелые машины, иногда, наоборот, самые новейшие, применение которых заводами было невозможно по техническим условиям южноугольного района», — отмечал прокурор. Главной же задачей заговорщиков был «срыв всей промышленности» и ухудшение обороноспособности СССР.

Фигурантам дела предъявили обвинения по статьям 58.7 и 58.11 УК (организационная деятельность по подготовке государственных преступлений). В сообщении говорилось, что обвиняемые уже арестованы. При этом первые аресты прошли еще в июне 1927 года — через месяц после того, как в Шахтах начались волнения горняков.

Согласно документам из архива президента России, заместитель председателя ОГПУ Генрих Ягода доложил Сталину о раскрытии контрреволюционной организации в Шахтах 2 марта 1928 года.

Перед группой следователей, которые вели дело, поставили задачу любыми средствами добиться чистосердечных признаний и придать процессу «общегосударственный характер», пишут авторы сборника «Репрессированные геологи». Обвиняемых на трое суток и больше лишали сна, запугивали, обещая неприятности их родным; на допросах арестантам зачитывали текст будущих показаний, который им предстояло повторить в суде. В итоге некоторые из фигурантов дела признались в умышленном вредительстве, получении денег от зарубежных сообщников и рассказали о планах по переброске оружия из-за границы.

Судебные слушания начались 18 мая 1928 года. Верховный суд СССР под председательством ректора МГУ Андрея Вышинского рассматривал дело в Колонном зале Дома Союзов. Процесс был открытым и длился 41 день. На улицах шли демонстрации, участники которых требовали максимально сурового наказания для «вредителей».

Гособвинителями выступали Николай Крыленко и Григорий Рогинский; кроме того, в процессе участвовали 42 обвинителя от общественных организаций. Обвиняемыми по делу проходили 53 человека, их защищали 15 адвокатов. Большинство обвиняемых, 35 человек, были горными инженерами с дореволюционным образованием.

23 подсудимых отрицали вину, десять человек признали ее частично, остальные — признали полностью.

Суд приговорил 11 обвиняемых к расстрелу; шестерым высшую меру заменили лишением свободы на 10 лет. Четверо (двое из них — германские поданные) были освобождены, еще четверо получили условные сроки. Остальных приговорили к срокам от одного до 10 лет.

«Нельзя считать случайностью так называемое шахтинское дело. "Шахтинцы" сидят теперь во всех отраслях нашей промышленности, — говорил Сталин на пленуме ЦК в апреле 1929 года. — Многие из них выловлены, но далеко еще не все выловлены. <…> Буржуазное вредительство есть несомненный показатель того, что капиталистические элементы далеко еще не сложили оружия, что они накопляют силы для новых выступлений против Советской власти».

В конце 2000 года Генпрокуратура России реабилитировала всех осужденных по Шахтинскому делу: ведомство заключило, что аварии и затопления на шахтах были следствием послереволюционного упадка промышленности Донбасса.

Тем не менее, именно Шахтинский процесс сформировал стандарты уголовного преследования «вредителей». С 25 ноября по 7 декабря 1930 года в Москве слушалось дело Промпартии. Обвинителем по нему также выступал Крыленко, председательствовал — Вышинский. На скамье подсудимых на этот раз оказались восемь человек, в основном, ученые и технические специалисты — директор Теплотехнического института Леонид Рамзин, зампред производственного сектора Госплана Иван Калинников, инженер Всесоюзного текстильного синдиката Ксенофонт Синтин. В этот раз вину признали все фигуранты дела. По версии следствия, они пытались спровоцировать экономический кризис, который стал бы прелюдией к иностранному военному вторжению, а также в шпионаже и диверсионной работе по заданию Генштаба Франции.

Пятерых подсудимых тогда приговорили к расстрелу, но затем это наказание заменили сроками до 10 лет. Остальные фигуранты дела Промпартии получили по восемь лет лагерей.

В 1931-32 годах на советских электростанциях участились аварии — из строя выходили котлы, моторы, турбины и генераторы. Это стало поводом для еще одного дела «вредителей». Эксперты, привлеченные обвинением, утверждали, что поломки оборудования были результатом «преступной небрежности или прямого вредительства». 17 фигурантов дела — начальников нескольких электростанций, их подчиненных и сотрудников английской фирмы «Метрополитен-Виккерс», инженеры которой обслуживали станции — обвинили по четырем статьям, в том числе по 58.7 УК. Помимо вредительства им инкриминировали сбор секретных сведений военно-государственного значения и передачу их британцам. ВС приговорил троих подсудимых к 10 годам лагерей с конфискацией всего имущества. Двух британцев осудили на три и два года лишения свободы, еще трое отделались выдворением из СССР, один был оправдан. Остальные обвиняемые получили сроки от полутора до восьми лет лагерей; лишь один — гражданин СССР — был оправдан.

В марте 1930 года кампания против «вредителей» коснулась нефтяников — «Нефтяной бюллетень» вышел со статьей о невыполнении плана «Азнефтью» и вредительстве на предприятии. Вскоре были арестованы инженеры, руководившие нефтяной промышленностью Баку. Аресты продолжились и в 1931 году; в 1937-м как вредителей арестовали нескольких высокопоставленных чиновников — например, начальника Главного управления нефтяной промышленности Михаила Баринова.

В 1954 году по «вредительской» статье 58.7 осудили следователя Михаила Рюмина, который вел одиозное «дело врачей». Верховный суд признал его виновным в фальсификации материалов, «на основании которых были созданы провокационные дела и произведены необоснованные аресты ряда советских граждан, в том числе видных деятелей медицины».

«Как показали в суде свидетели, Рюмин, применяя запрещенные советским законом приемы следствия, принуждал арестованных оговаривать себя и других лиц в совершении тягчайших государственных преступлений — измене Родине, вредительстве, шпионаже», — писала «Правда» в июле 1954 года. Ввиду «особой опасности вредительской деятельности» Рюмина приговорили к расстрелу.

От «вредительства» к «шарашкам»

Осужденными по «вредительским» статьям чаще всего становились профессора и инженеры. В 1931 году коллегия ОГПУ по статье 58.7 и 58.11 УК (организация вредительства) осудила 50-летнего профессора Сельхозинститута Михаила Архангельского на пять лет лагерей; лишение свободы затем заменили высылкой в Сибирь.

В 1933 году по тем же статьям к расстрелу приговорили 50-летнего селекционера Зональной опытной станции зернового хозяйства, профессора Виктора Берга из Омска. Год и четыре месяца лагерей по статье 58.7 УК получил в 1930 году инженер Народного комиссариата путей сообщения Евгений Блиняк. Через два года в Казахстан сослали профессора Казанского государственного ветеринарного института Михаила Крылова, осужденного по статьям 58.7 и 58.11 УК. Все они позже были реабилитированы.

В 1989 году возглавляемая Александром Яковлевым Комиссия по реабилитации установила, что только за 1929-30 годы как «вредителей» в СССР осудили более 600 ученых и инженеров. Как отмечает «Мемориал», борьба с «вредительством» в первую очередь касалась высококвалифицированных специалистов — поэтому она стала главным источником кадров для «шарашек», где осужденные продолжали работать по специальности.